November

GL 399 - gott loben in der stille

Hugo Nyberg (1873-1935) lebte als evangelischer Pfarrer in Finnland.

Als Autodidakt und Chorleiter verfasste er viele Kompositionen.

Die Melodie unseres Liedes ist von 1903.

Günter Balders ist ein Pastor und emeritierter Professor. Er ist Verfasser zahlreicher babtistischer Bücher und Aufsätze. Der Text des Liedes stammt

aus dem Jahr 1984

Das Lied fordert mich auf, Gott zu loben und zu lieben. Das kann durchaus in der Stille geschehen, im privaten Gebet, aber auch in der Versammlung der Gemeinde.

Aus dem Lob Gottes und dem Staunen über Gottes Werke entsteht dann das eigene Handeln.

Dieses Lied passt für mich zum Monat November.

Oktober

Gl 439 - Erhör, oh Gott, mein flehen

Der Text dieses Liedes, das zu den ökumenischen Gesängen im Gotteslob zählt, ist Edith Stein zugeschrieben. Die Psalmen sind ihr von Kindheit an vertraut und Teil ihres Lebens geworden. Der auf Psalm 61 fußende Text soll 1936 entstanden sein, als die „dunkle Nacht“ schon deutlich spürbar war. Die von Roman Schleischitz 2009 verfasste, jüdisch anmutende Melodie verbindet das drängende Flehen mit einer Spur von Zuversicht inmitten der Gefahr.

Roman Schleischitz ist ein österreichischer Komponist und Liedermacher, 1969 geboren und lebt in Wien.

Mit den Worten „Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten Acht!“ rechnet die Beterin mit einer Resonanz Gottes. Sie schreit nicht ins Leere.

Aber ist unser Vertrauen, mit dem wir uns an Gott wenden, umsonst, wenn Hilfe nicht so geschieht, wie erwartet? Wie das Erhören Gottes in unserem Leben aussieht, wissen wir nicht. Aber dass er uns hört, dass er ein Gott der Geschichte ist, der uns den Rücken stärkt und uns nicht im Stich lässt, ist unser Glaube.

September

Gotteslob 466 - Herr, dich loben die Geschöpfe

Was wir hier singen, ist eines der berühmtesten Gebete des Christentums. Ursprünglich waren die Worte auf umbrisch verfasst und in altitalienischer Sprache niedergeschrieben, um das Jahr 1225. Den Sonnengesang hat der heilige Franziskus in seinen letzten Lebensjahren formuliert als Quintessenz seines Glaubens und Lebens.

Die Melodie könnte manchen bekannt vorkommen aus dem Bereich der anglikanischen Kirchenmusik. Sogar bei Trauungsfeierlichkeiten von britischen „Royals“ in der Westminster Abbey ist die schwungvolle Melodie schon erklungen. Sie stammt aus einer Choralsammlung des deutschen Kirchenmusikers Friedrich Filitz um 1847. Er hat nicht nur Lieder gesammelt, sondern trat auch mit Schriften zur Erneuerung der Kirchenmusik aus dem Geist der Tradition hervor.

Die dichterische Umformung des Sonnengesangs stammt von Kurt Rose, der als Autor, Lehrer und Übersetzer gearbeitet hat. Äußerer Anlass war 1991/92 eine Ausschreibung der Gesangbuchkommission für das Reformierte Gesangbuch der Schweiz.

Der berühmte Sonnengesang erinnert an die von Gott gewollte Einheit seiner guten Schöpfung. Sie zu bewahren ist unser Auftrag.

August

Gotteslob 456 - Herr, du bist mein Leben

Im Jahr 1977 hat der italienische Pater Pierangelo Sequeri ein Lied komponiert, das in Italien sehr beliebt wurde. Er hat es „Symbolum 77“ genannt, das heißt übersetzt „Bekenntnis“. Pierangelo Sequeri, geb. 1944, ist ordentlicher Professor für Fundamentaltheologie in Mailand, außerdem Lehrbeauftragter für Ästhetische Theologie an der Akademie der Schönen Künste.

Außer Theologie studierte er Violine und Komposition sowie Musikwissenschaft.

Auch in Deutschland ist das Lied mittlerweile bekannt.

Pfarrer Christoph Biskupek aus Köln hat den italienischen Liedtext übersetzt.

Jesus spricht beim Letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Er will sie auf seinen Tod und die Auferstehung vorbereiten und ihnen Mut machen. Er sagt: „Ich werde wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.“

Der Apostel Thomas fragt daraufhin: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?“ Und dann antwortet Jesus mit den berühmten Worten: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“

Das heißt, der Weg zu Gott führt nur über Jesus. Wenn ich das ewige Leben erreichen will, dann muss ich an Jesus glauben oder zumindest so leben, wie er es gezeigt hat.

Es geht also nicht nur um etwas Fernes in der Zukunft, um das ewige Leben. Es geht ums Leben hier und jetzt. Es ist schon jetzt spürbar und erkennbar. Vielleicht noch nicht in seiner ganzen Fülle, aber Fünkchen davon kriege ich jetzt schon ab, wenn ich so lebe, wie Jesus es vorschlägt.

In der vierten Strophe wird deutlich, wie das Reich Gottes schon auf der Erde anbrechen kann.

Juli

GL 465 - Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht

Es sind jetzt die Tage der Sommersonnenwende. Und als ich das Lied für dem Monat Juli suchte, fand ich eines, das aber sowas von passt. Man staunt ja, was alles im neuen GL verborgen ist, wie wir auch letzten Mittwoch entdecken konnten. Ich meine das Lied Nr. 465

„Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht:“

Den Text dichtete Detlev Block, evangelischer Pfarrer, Professor, Schriftsteller, Lyriker und Kirchenlieddichter im Jahr 1978.

Die Melodie schrieb Johannes Steuerlein 1575, ursprünglich mit einem weltlichen Text, der unter dem Frühlingslied „Wie lieblich ist der Maien“ bekannt ist.

Der Dichter nimmt einen ganz bestimmten Zeitpunkt zum Anlass: die Jahresmitte, den Sommeranfang, der zu den schönsten Zeiten gehört und uns alle zu Beginn der Ferien in Urlaubsstimmung antrifft.

In dieser Woche hatten wir den längsten Tag des Jahres. Jetzt werden die Tage wieder kürzer. Das Bild von der Waage beschreibt diesen Schwebezustand: Zwischen dem Auf und Ab der beiden Waagschalen gibt es nur einen Punkt des Gleichgewichts. So ist es auch mit dem Tageslicht im Jahreslauf. Die Waage erinnert uns daran, auf das Heute zu achten und die Zeit zu nutzen. Darum sagt das Lied: „Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin.“ Wir werden aber auch an die Vergänglichkeit unseres Lebens erinnert:

„Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur halben Zeit.

Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit.“

Die christliche Überlieferung hat dieses Bild von der Waage an der Gestalt Johannes des Täufers festgemacht, dessen Geburtsfest wir am vergangenen Mittwoch gefeiert haben, genau gegenüber der Christgeburt zu Weihnachten in sechs Monaten, am 24. Dezember.

Dann nimmt das Licht von Tag zu Tag wieder zu.

Er sagte im Blick auf den kommenden Jesus: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ Das haben wir in der „offenen Kirche“ zusammen gefeiert.

Johannes zeigt den Menschen den Weg zu Jesus. Darum begehen wir seinen Geburtstag am 24. Juni, wenn die Tage kürzer werden.

Von dieser Mitte aus ist auch an einen näher kommenden Abschied zu denken.

„Gib, eh die Sonne schwindet, der äußre Mensch vergeht,

dass jeder zu dir findet und durch dich aufersteht.“ So singen wir.

Der Ostermorgen ist die bleibende Antwort auf unsere Ängste.

Jesus, sieh unsere kleinen Anfänge,

berühre uns und gib, dass jeder zu dir findet und durch dich aufersteht.

Juni

GL 103 - Dieser Tag ist Christus eigen

Gottesdienst ist „Unterbrechung“ des Alltags und Hören auf Gottes Melodie.

Der Sonntag ist der „Tag der Tage“, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott das Zentrum ist.

Warum aber ist dieser Tag „Christus eigen“? Weil er nicht nur der Tag der Schöpfung, sondern auch der Tag der Erlösung ist. Genau hier setzt das Lied an, beim Tag der Auferstehung. Jeder Sonntag will an den Ostermorgen erinnern, der „die Todesnacht durchbricht“.

Der Verfasser ist Peter Gerloff, Autor sehr vieler Liedtexte. In diesem Lied geht er einen poetisch-theologischen Sonntagsspaziergang: vom Sonnenaufgang in Gottes Natur über die Feier der Erlösung in Kirche und Gottesdienst bis zur nicht immer sonntäglichen Welt, die der Geist durchdringen und erneuern will.

Ursprünglich ist die um 1939 entstandene Melodie mit dem Grüssauer Marienlied „Sei gegrüßt, du Gnadenreiche“ verbunden, dessen Text von Georg Thurmair stammt.

Gilbert König, der Komponist der Melodie, war Benediktinermönch im Kloster Grüssau und später Pfarrer der Gemeinde Heilig Kreuz in Bad Wimpfen.

Mai

GL 349 - Komm, o Tröster, Heilger Geist

Maria Luise Thurmair (1912-2005) war eine katholische Theologin und Schriftstellerin. Vor allem wurde sie seit 1963 durch ihre Mitarbeit am Gotteslob bekannt. Kein anderer Lieddichter ist im Gotteslob so oft vertreten wie sie.

Die Pfingtsequenz "Veni Sancte Spiritus..."(Komm, Heilger Geist... siehe GL 343) ist ein lateinischer Messgesang zu Pfingsten um die Gaben des Heiligen Geistes. Der lateinische Ursprungstext der Sequenz aus der Zeit um 1200 wird Stephen Langton (um 1150 bis 1228) zugeschrieben, der Kardinal in Canterbury war.

Unser Lied des Monats versucht, den Inhalt des alten lateinischen Chorals zu modernisieren und passt mit seinen fünf schlichten Strophen gut in die Vorbereitung auf Pfingsten in der Gottesdienstgemeinde in Heilig Geist.

April

GL 192 - Heilig, heilig, heilig

Unter dem Lied steht im Gotteslob, dass die Melodie dieses Heilig-Liedes von Thomas Gabriel aus dem Jahr 2007 stammt.

Thomas Gabriel studierte in Essen katholische Kirchenmusik an der Folkwang Universität der Künste. Er wirkte als Kantor für den Westdeutschen Rundfunk und die Ruhrfestspiele Recklinghausen. Seit 1998 ist er im Bistum Mainz mit dem Schwerpunkt Neues Geistliches Lied tätig. Neben anderen Auszeichnungen erhielt er 1985 den Kulturpreis der Stadt Essen. Das Heilig-Lied ist sowohl einstimmig oder als Kanon zu singen und hat einen gemeinsamen einstimmigen Schluss.

März

GL 272 - Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte

Dieses Lied des Theologen und Germanisten Raymund Weber (geb. 1939), Autor zahlreicher Liedtexte und Mitglied der Gruppe „Singles“ im Erzbistum Köln, ist ein komponiertes Gebet.

Handeln aus dem Geist, so heißt seine Antwort in der zweiten Strophe. Dies ist ein Handeln, das sich inspirieren lässt von den „Worten und Taten“ Jesu, „aus denen wir leben“.

Entstanden sind die Worte dieses Vertrauensliedes um 1980, und zwar im bewussten Rückgriff auf Grundgedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Die Arbeitsgruppe Lieder zum neuen Gotteslob hat nur den Liedtext übernommen und die Strophen mit einer alten Melodie aus dem berühmten Hallenser Gesangbuch von Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) verknüpft.

Februar

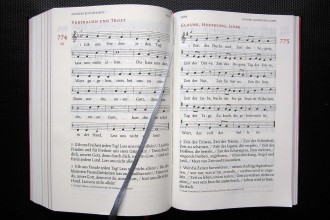

GL 775 - Zeit des Lebens

Die liturgische und kirchenmusikalische Landschaft der Niederlande wurde während der vergangenen fünfzig Jahre weitgehend bestimmt durch Texte von Huub Oosterhuis.

Huub Oosterhuis, geb. 1933, Dichter, Priester, ehemaliger Jesuit, ist seit 1960 als liturgischer Textdichter verbunden mit der Amsterdamer Studentengemeinde. Es entstanden mehr als sechshundert Werke: sein erstes Kirchenlied war 'Solang es Menschen gibt auf Erden', GL 425).

Das wohl bekannteste Lied ist das schlichte 'Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr'. GL 422

Das Lied GL 775 ist das einzige mir unbekannte Lied im Essener Anhang.

Henri Heuvelmans (geb. 1951) ist Pianist des Chores der Amsterdamer Studentengemeinde und arbeitet dort eng mit Huub Oosterhius zusammen.

Er hat das Lied 'Zeit des Lebens' komponiert.

Januar

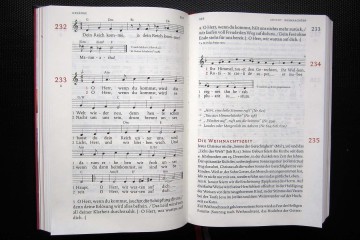

GL 233 - O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu…

Helga Poppe wurde 1942 in Leipzig geboren, lebt aber seit 1948 in Westdeutschland. Sie arbeitete als Grundschullehrerin in München, Nürnberg und Augsburg, wo sie heute lebt. Über die Jahre hat Helga Poppe rund 250 Lieder verfasst. Nach eigenen Angaben fallen ihr die Lieder "einfach so" ein, immer Text und Melodie gleichzeitig. Ihre bekanntesten Lieder entstanden in der Frühzeit des Neuen Geistlichen Liedes und verbreiteten sich rasch, so wie unser Lied des Monats Januar aus dem Jahr 1979.